AI医生的时代,已经来了...

图源:上游新闻

DeepSeek,火得一塌糊涂,正在用“光速”席卷各个行业。

其中有条热搜:患者查DeepSeek“质疑”医生治疗方案,医生自嘲“天塌了”。

DeepSeek究竟能否替代医生,我们未尝可知。

但截至目前,已有包括上海、广东、北京、浙江、四川等地区的近百家医院完成了DeepSeek大模型的本地化部署。

Ai医生的到来是不是一场颠覆性的医疗革命,还需要时间验证。

但是这件事要是放在20世纪50年代,咱们真是连想都不敢想!

毕竟在那个年代,连体温计、注射器这种基础的医疗耗材我们都得从国外进口。

从进口医疗耗材到如今的Ai医生,中国医疗器械的发展,要从我们被“敲竹杠”开始说起...

图源:封面新闻

在20世纪50年代,中国医疗设备的十分落后,就连体温表、注射器这些基础医疗设备都依赖进口。在落后就要挨打的年代,医生和患者因此吃尽了苦头。

图源:联影医疗

X射线机的困境

在受西方经济封锁的建国初期,很多先进的医疗设备不允许向中国出口。

首当其冲的就是用来诊断检查的X射线机。

领域的空白导致中国时常被“敲竹杠”,仅仅是X射线机这一项设备,都时常被“大病小修”、“以次充好”。

比“敲竹杠”更要命的是“偷梁换柱”。

为了防止辐射,X射线机会采用能防射线的铅玻璃,但这种玻璃和普通玻璃看起来都差不多。

就有人在上面动起了“歪脑筋”,医生和患者因此白白受到了辐射。

当时,全国仅有70多家传统医用器械制造商及维修厂,从业者不到2000人,就连体温表、注射器、听诊器这些基础耗材也都依赖进口。

落后就要挨打,只有掌握技术才能突围。

图源:联影医疗

进口设备垄断市场

1954年,在严家莹、杨午、张熙明等人的努力下,中国终于有了第一批量产X光机,规格是100KV(千伏)200mA(毫安)。

但遗憾的是,中国的X光机还停留在中低端档位,在高端X射线设备领域,国外产品占据了90%的份额。

研发自己的产品,才是打破垄断的唯一途径。

图源:器械之家

首台X光机的研发成功,打开了产业发展的突破口。中国医疗器械完成了从无到有,从弱到强的快速发展,举办展会、成立行业协会,东软医疗研制的首台国产CT也亮相在了北美放射协会年会。

图源:器械之家

生存突围

1962年,汕头市无线电厂青年技工姚锦钟在为仿苏产品“江南I型”人体超声探伤仪做维修的时候发现了其中的“奥秘”,通过半年的努力终于研制出了第一台TS-1型超声波诊断仪。

1965年,第二军医大学长海医院教授蔡用之带队突破了国外技术封锁,成功研制出第一代国产笼球型人造心脏瓣膜,并成功完成了国内首例人造心脏瓣膜置换术。

此后,中国医疗设备的研发和生产不断突破技术封锁,喜讯遍地“开花”。

国产医疗设备的产出,为举办展会奠定了基础。

图源:器械之家

全国医疗器械展销会

1979年,首届全国医疗器械展销会在北京举办。

为期15天的展会共展出10余个大类600多件展品,销售总额达到了2400多万。

展出了基础医疗设备(如消毒器、手术器械)、诊断设备(X光机、超声仪器)及少量高端技术试验品。

这是国内首次的大规模行业技术交流会,虽然只有零星的国外厂商参展,但依然改变了中国医疗器械的购销体制和市场供给。

图源:中国医疗器械

首台大型X线断层颅脑扫描装置

1983年,中国医疗设备领域又迎来了里程碑式的科技突破。

上海医疗器械研究所等单位研制的中国第一台大型X线断层颅脑扫描装置,在经过246次临床验证后通过技术鉴定。

成为了继美国、日本之后,全球范围内少数几个能够独立生产此类先进颅脑扫描设备的国家之一,也在国际医疗设备领域逐渐拥有了话语权。

图源:器械之家

成立中国医疗器械行业协会

1991年,中国医疗器械行业协会在北京成立。

协会由民政部、医药管理局、机电部组织牵头,199个会员单位、270余人参加了这次成立大会。

中国医疗器械发展已初步形成规模,我国自主研发的“多参数危重病人集中监护系统”通过了科研成果鉴定,中国首台国产CT设备也在研发上取得了重大的技术突破...

同年,“中国器械一哥”迈瑞医疗也悄然成立,通过分析、拆解进口检验仪器,先后研发出我国第一台便携式多参数监护仪、第一台准全自动三分群血液细胞分析仪、第一台全自动生化分析仪。

图源:中国医疗器械

“中国造”亮相北美年会

1996年,国家药品监督管理局发布了《医疗器械产品注册管理办法》,对标发达国家医疗器械管理办法,推动行业规范化。

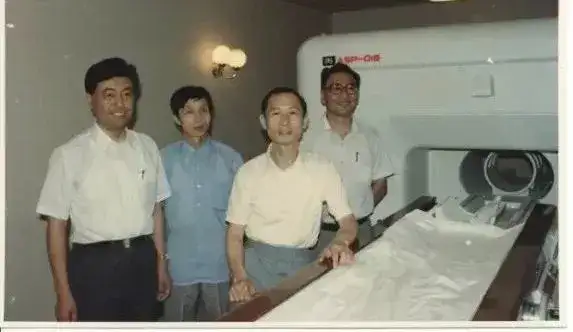

1997年,中国首台CT设备成功面世,东北大学(东软前身)研发团队用电脑(PC)芯片代替阵列处理机的方法打破了西方对核心零部件的封锁,成为了继美、日、德后,世界上第四个能够生产全身CT的国家。

1999年,首台国产CT设备亮相北美放射协会年会,正式打破了国外品牌在大型影像类设备上的垄断地位。

图源:器械之家

2000年以后的中国医疗器械行业是“万物生长”的时代,中国企业开始积极拓展海外市场,并成功在纽约胜券交易所上市,成为了全球第二大的医疗器械市场。

图源:中国机器人网

“中国器械一哥”赴美上市

2006年,迈瑞医疗在美国纽约证券交易所成功上市,成为了中国赴美上市的第一家医疗器械企业,并在日后疯狂收购美国公司。

2008年,迈瑞医疗收购了美国Datascope公司的生命信息监护业务,成功跻身全球监护领域第三大品牌。

2013年,迈瑞医疗再次收购了美国高端超声领域排名前五的ZONARE,进一步拓展了美国市场,并向全球高品质影像产品领导者的目标迈进。

图源:领教商学堂

CMEF亮相上海造成交通瘫痪

2015年,全国巡展36年的全国医疗器械展销会(后改名为中国国际医疗器械博览会简称CMEF)已经成了亚太地区最大的医博会。

首次亮相上海,就因为观众远超预期而造成了交通瘫痪。

来自140多个国家的40大类产品覆盖了医疗器械全产业链,GE、西门子、飞利浦、迈瑞、新华、联影、鱼跃等国际行业巨头在展会上发布了600余款新品。

图源:澎湃新闻

国产手术机器人走向世界

2017年,国内首台完全自主知识产权的神经外科微创手术机器人——CAS-R-2型「无框架脑立体定向手术系统」在CMEF正式亮相。

作为我国第一台为颅脑外科立体定向手术设计的医疗机器人,CAS-R-2弥补了中国医疗机器人在立体定向手术方面的空白。

此外,被誉为国产机器人“四小龙”的神经外科手术机器人——Remebot、骨科手术机器人——天智航、国产“达芬奇”——妙手、腹腔微创机器人——金山科技,也都在国际市场中占据了显著的地位。

图源:观察者网

2020年以后,中国医疗器械在全球范围内引发了广泛的关注,开始引领产业发展,AI技术的突破领涨了资本市场。

图源:中国工业摄影网

新冠疫情

2020年,新冠疫情席卷全球,中国医疗器械企业在疫情中展现出了“中国速度”与大国担当。

在火神山、雷神山交付的关键时期,东软、联影、迈瑞等一批国产企业临危受命,成为火神山、雷神山医疗器械的主力供应商。

还迅速响应海外防疫需求,将呼吸机、CT、监护仪、防护物资等产品快速支援海外抗疫。

“中国器械一哥”迈瑞医疗更是在全球范围内紧急交付医疗设备近40万台。

出色的“战绩”让中国医疗设备在国际“战场”上完成了一次漂亮的“反杀”,也推动了国产医疗器械在AI技术上的突破。

图源:中国工业摄影网

AI辅助诊断器械审批破冰

与新冠疫情同年,科亚医疗旗下冠脉血流储备分数计算软件获得国家药监局(NMPA)批准,成为国内首个通过三类医疗器械审批的AI辅助诊断产品。

随后,安德医智的“天医智”颅内肿瘤MR影像辅助诊断软件也获批,成为国内首个明确以“影像辅助诊断”命名的三类证产品。

AI医疗产品正式进入商业化阶段,突破了此前近5年的审批瓶颈。

图源:央视新闻

医院本地化部署DeepSeek

2025年1月,DeepSeek全球上线,并迅速超越ChatGPT的首月下载量,导致美股开盘即崩,科技股哀鸿遍野。

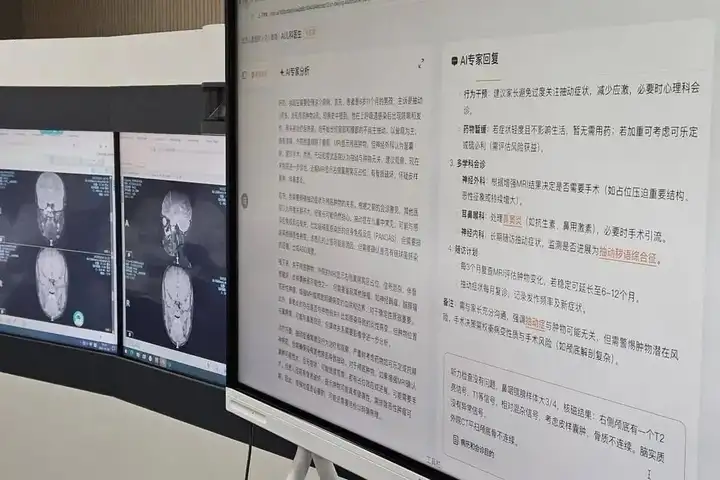

随后,全国20余个省份近100家医院宣布完成DeepSeek的本地化部署,将其应用于临床诊疗、病历质控、影像分析、科研、医院管理等多个场景。

DeepSeek通过整合患者电子病历、实验室数据与影像结果,辅助医生快速完成鉴别诊断。

图源:央视新闻

从研发首台X光机到AI辅助诊疗,中国用了73年。

在尽享AI红利的当下,有肯定也有质疑。

但,科技的进步正在日新月异!

以上部分信息来源参考自:封面新闻、联影医疗、中国医疗器械、医药网、汕头超声官网、中国科学院官网、趣历史、医工研习社、器械之家、生物探索、丁香园、21世纪经济报道等,观点仅代表个人立场,仅供参考。

首页

首页